Un pays émergent qui vieillit....rapidement (2).

- Jean Yves Carfantan

- 17 juin 2025

- 18 min de lecture

Soigner le Brésil qui vient.

L’image d’un pays jeune, promis à un destin prospère, destiné à rejoindre le camp des grandes économies avancées, a bien jauni. Le Brésil reste depuis cinquante ans une na-tion à revenu moyen, marquée par de profondes inégalités, où cohabitent de formidables énergies innovatrices et de puissants archaïsmes. Ce pays que l’on appelait jadis du futur vieillit. Et il vieillit très rapidement. La plupart des autres grandes nations de la planète ont disposé de temps pour s’adapter à l’évolution de la pyramide des âges. Au Brésil, cette évolution se produit à un rythme accéléré et au sein d’un société où la majorité des habitants connaît de sérieuses difficultés économiques ou survit dans la pauvreté. Dans trente ans, le plus grand pays d’Amérique du Sud sera le 6e du monde pour l’importance de la population âgée. Il est confronté à la fois à une diminution très rapide des nais-sances et à une augmentation tout aussi forte du nombre de citoyens appartenant au troisième âge.

Le Brésil qui vient....(projections à partir de 2024). Source : IBGE.

Les statistiques de naissance enregistrées par les services d’Etat civil et publiées par l’IBGE en mai 2025 confirment une tendance observée depuis le milieu de la décennie passée : les femmes brésiliennes font de moins en moins d’enfants. En 2023, les notaires ont enregistré 2,523 millions de naissance. Le chiffre était encore supérieur à 3 millions en 2015. Il approchait les 4 millions au début des années 1980. Les démographes prévoient que la chute du nombre des naissances va se poursuivre et passer en dessous des 2 millions/an dans moins de vingt ans. Le taux de fécondité est déjà inférieur au seuil de remplacement de la population (deux enfants par femme). Par conséquent, dans moins de vingt ans, la population totale du Brésil commencera à diminuer. Et il s'agira d'une population dont l'âge moyen sera plus élevé. Aujourd’hui, il est de 35,7 ans. Il sera de 44 ans dans vingt ans et de 51 ans en 2070. L’espérance de vie s’élève rapidement depuis 1970. Elle était alors de 53 ans. Elle est de 77 ans pour les enfants nés en 2025. Elle sera de plus de 80 ans pour leurs enfants, s’ils en ont…

Le pays compte aujourd’hui près de 36 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus (soit 16,85% de la population totale) [1]. Dans 20 ans, 60,3 millions de Brésiliens (27,4%) feront partie du troisième âge. Le groupe des personnes très âgées (+ de 80 ans) était encore insignifiant au début de ce siècle (1,1% de la population). On compte aujourd’hui près de 5 millions de seniors appartenant à cette classe d’âge, un effectif qui va doubler d’ici à 2040. Le grand-âge représentera 4,6% de la population dans 15 ans. Le "bonus démographique", période pendant laquelle la proportion de la popula-tion en âge de travailler est supérieure à celle des personnes âgées et des enfants, a commencé il y a plusieurs décennies, mais il s'amenuise et s'épuisera dans un avenir pas trop lointain.

Le Brésil a d’ores et déjà un profil démographique comparable à celui des pays les plus riches de la planète. Mais il est encore très loin de réunir les conditions qui prévalent dans le monde occidental vieillissant : haut niveau du revenu moyen, inégalités sociales modérées, population active qualifiée, jeunes engagés sur de longues scolarités, productivité élevée, Etat-providence efficace. Dans ces conditions, si le vieillissement de la population peut offrir quelques opportunités, il induit surtout d’énormes défis que la puissance publique et l’ensemble de la société sont encore très loin d’avoir pris en compte. Alfred Sauvy comparait les mouvements de la société à ceux d’une horloge. "La démographie, c'est la petite aiguille de l'horloge. On ne la voit pas bouger, mais c'est elle qui indique l'heure", disait le grand démographe. Il ajoutait que "la lenteur des phéno-mènes démographiques les charge de conséquences, tout en les dérobant à l’attention des contemporains qui les subissent". Dans le Brésil actuel comme dans de nombreuses démocraties, trop de décideurs publics restent rivés sur le mouvement de la grande aiguille. Ainsi, ils ne préparent pas un avenir qui va arriver vite.

Certes, avec la Constitution de 1988, le pays s’est doté de textes [2] et d’institutions qui ont considérablement amélioré (au moins sur le plan des principes) le sort du troisième âge. La Constitution de 1988 garantit les droits de toutes les catégories de la population, notamment ceux des seniors. Pour renforcer la protection des citoyens les plus âgés, le Brésil a adopté en 2003 une loi spécifique connue sous le terme de Statut de la personne âgée. Cette loi garantit aux anciens des droits de base (droit à la vie, à la liberté, au respect et à la dignité, droit à l’alimentation et à la santé, à l’éducation, à la culture et aux loisirs, etc..). Elle ajoute aussi deux types de droits essentiels : le bénéfice de la protection sociale (notamment la santé), le droit au logement et au transport. Pour rendre ces dispositions concrètes, l’Etat fédéral a développé le régime des retraites de base (par répartition) et de pensions [3] géré par l’Institut National de Sécurité Sociale (INSS). Il a garanti l’accès universel à toutes les prestations de santé. Il a encore institué un mécanisme d’assistance qui garantit aux personnes âgées un revenu minimum lorsque leurs ressources financières sont faibles ou inexistantes : l’allocation continue [4]. Les personnes âgées de 60 ans et plus bénéficient aussi de la gratuité des médicaments en cas d’affections de longue durée, d’une assistance à domicile en cas de perte de mobilité et de l’exemption du paiement des transports publics urbains [5].

A se limiter aux textes et aux normes du droit, on pourrait donc croire que la situation du troisième âge est relativement favorable, en tous cas depuis trente ans. En moyenne, les Brésiliens de plus de soixante ans disposent d’ailleurs de revenus supérieurs au revenu moyen de l’ensemble de la population et à celui des autres classes d’âge. En réalité, les 34 millions de Brésiliens âgés de 60 ans et plus vivent des situations extrêmement hété-rogènes en fonction de leurs conditions socio-économiques (niveau de revenus, pa-trimoines, logement), des lieux de vie, de leur environnement familial et social. Les inégalités entre personnes âgées sont considérables. Elles prolongent et amplifient celles qui existaient pendant la période de jeunesse (conditions de vie des familles, ni-veaux de scolarisation et de formation) et durant la vie active (niveau de revenu, stabilité de l’emploi, droits sociaux, etc..). Considérons par exemple l’année 2020. Le pays comptait alors 29,979 personnes âgées. Sur ce total, 57% vivaient avec un revenu égal ou inférieur à deux salaires minimum et 18% ne disposaient d’aucune ressource personnelle et dépendaient donc de la solidarité familiale. Quelques 7 millions de Brésiliens âgés (23,3% du total) devaient rester actifs pour atteindre un niveau de revenu leur permettant de survivre. La même année, 12,5% des personnes de 65 ans et plus (2,8 millions) vivaient en situation de pauvreté.

Vieillir dans le Brésil de ce début du 21e siècle est une épreuve particulièrement difficile pour la majorité des personnes et des familles car les institutions et les politiques publi-ques n’ont pas évolué en fonction de la rapidité de la transition démographique. C’est le cas dans le secteur de la santé où l’Etat ne peut plus prétendre faire tout et tout seul. Il doit s’appuyer sur les capacités d’innovation du marché.

Santé publique : l’épuisement d’un modèle.

Pour mettre en œuvre le principe d’accès universel et gratuit aux soins, l’Etat fédéral a créé un Système Unifié de Santé (SUS) dont le financement et la gestion dépendent du gouvernement central, des Etats fédérés et les municipalités. Ce SUS a apporté un changement radical dans le domaine de la santé puisque tous les Brésiliens, notam-ment les plus pauvres, ont pu bénéficier de consultations, d’examens, de chirurgies, de traitement [6]…Le système assure en effet des prestations gratuites de soins primaires (prévention, puériculture, maternité, maladies chroniques, etc..), de soins d’urgence et plus complexes (chirurgies lourdes, affections et blessures graves). Son réseau de dispensaires communaux, d’unités de soins d’urgence et d’hôpitaux couvre l’ensemble du territoire national. Sur tous ces sites, le SUS fournit des médicaments gratuitement et prend en charge des services spécialisés et de réadaptation. Dans les capitales de tous les Etats fédérés, il peut fournir pratiquement tous les actes médicaux (du prénatal aux soins palliatifs, en passant par les pathologies du grand-âge ou les soins pédiatriques).

Au fil du temps, le SUS est devenu une structure gigantesque. En 2023, au sein des structures publiques qu’il coordonne ou d’hôpitaux privés partenaires, il a assuré 400 mil-lions de consultations médicales, 27,1 millions de consultations dentaires et 12,4 millions d'hospitalisations. Cette organisation unique au monde mobilise environ 4 millions de professionnels (43% en contrat permanent avec le SUS, 57% externalisés) depuis les mé-decins de diverses spécialités en passant par les infirmières, aides-soignantes, agents de santé communautaire, personnels chargés de lutter contre les maladies endémiques, biologistes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, psychologues, professions paramédi-cales, travailleurs sociaux, etc.. S'il s'agissait d'une entreprise privée, le SUS serait le plus grand employeur du monde. Le fonctionnement d’une telle structure qui gère des dizaines de milliers de sites de soin sur le territoire d’un pays-continent mobilise des ressources financières considérables.

Cette mobilisation est assurée par le gouvernement fédéral qui doit (c’est une règle constitutionnelle) affecter au moins 15 % de ses recettes fiscales nettes au SUS [7]. Les gouvernements des 26 États fédérés et le District Fédéral réservent obligatoirement 12% de leurs recettes aux sites locaux. Pour compléter, les 5 700 communes doivent affecter au moins 15% de leurs recettes aux unités de soins installées sur leurs territoires. Le dispositif ne garantit pas une égalité parfaite de traitement pour tous les habitants. Dans l’Etat de São Paulo, le plus riche et le plus peuplé, le SUS a disposé d’un budget de 23,2 milliards de BRL en 2024, soit 757 BRL/habitant. Sur l’Etat le plus pauvre et un des moins peuplé, le Roraima, le Système a mobilisé une enveloppe de 1,1 milliard de BRL, soit 1 700 BRL/habitant. Les trois sphères de gouvernement ne sont pas seulement les fi-nanceurs du dispositif. Elles coordonnent ensemble la gestion de toutes les actions du SUS, des initiatives de prévention en passant par toutes la palette des soins et les opérations de lutte contre les grandes endémies. Les situations et les pathologies complexes relèvent de la responsabilité des Etats fédérés et de l’échelon central. Les soins primaires, la médecine courante et la prévention sont des missions municipales.

Le SUS a permis des avancées considérables. Menées sur plusieurs années, des campa-gnes de prévention et de vaccinations ont assuré l’immunisation de toutes les couches de la population contre de nombreuses pathologies. Grâce au dispositif, tous les patients touchés par le virus HIV ont eu accès à un traitement gratuit dès les années 1990. Le programme de santé familial du SUS couvre tout le territoire national (présent dans 80 % des communes, il touche jusqu’à 140 millions de personnes) et offre des soins de santé de base à la population la plus pauvre du pays. Il a joué un rôle important dans la réduction du taux de mortalité des enfants de moins d'un an (passé de 43 à 12,4 pour mil-le naissances entre 1994 et 2018) et réduit le taux d'hospitalisations évitables. Aujourd’hui pour près de 160 millions de Brésiliens (près de 75% de la population) le SUS est l’unique ou le principal canal d’accès à des soins de santé réguliers. Il a ainsi joué un rôle majeur dans la lutte contre la pandémie récente du Covid 19. Gérant plusieurs hôpitaux perfor-mants, il est une référence dans des domaines de pointe comme la transplantation d’organes, la chirurgie oncologique ou la robotique médicale. Pourtant, dans un pays qui vieillit et où la demande de soins explose, le SUS apparaît comme un géant engourdi.

Le SUS, l'image et la réalité.

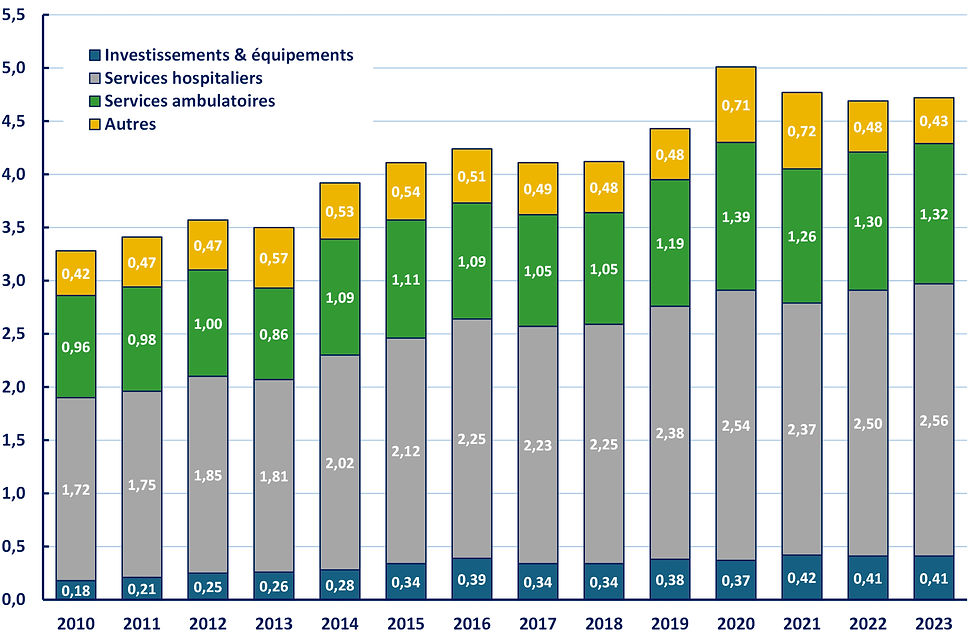

Dans la pratique, le dispositif universel de santé publique est en effet confronté à de gra-ves difficultés structurelles : financement irrégulier et insuffisant, lourdeurs bureaucra-tiques, dispensaires locaux et hôpitaux surchargés, pénuries de ressources humaines. Pour les patients, le SUS est devenu synonyme de longs délais d’attente pour les prises en charge, d’urgences reportées et – parfois – de soins de médiocre qualité. L’enjeu financier est évidemment majeur. Le SUS absorbe une large part des crédits affectés à la santé publique aux trois niveaux évoqués plus haut. Entre 2018 et 2023, ces crédits ont représenté en moyenne 4,82% du PIB. C’est à la fois beaucoup et trop peu. L'Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) propose d'allouer au moins l’équivalent de de 6 % du PIB aux pays qui maintiennent des systèmes de santé publique universels. C’est ce que font le Chili (5,9% du PIB) et la Colombie (7,1%). Tant que la santé publique n’occupera pas une place plus importante dans la hiérarchie des priorités budgétaires (notamment au niveau du gouvernement fédéral), il sera difficile d’augmenter le nombre des centres de santé disponibles, celui de postes de médecins vacants, de rendre ces postes plus attrayants en offrant des salaires adéquats et de bonnes conditions de travail.

Le SUS n’a jamais été vraiment considéré comme une priorité en matière de dépenses par les différents échelons de pouvoirs publics concernés. Premier responsable : l’Etat fédéral qui a réduit sa part de contribution depuis plus de dix ans. En 2012, il fournissait 45,3% des crédits alloués, tandis que les États fédérés payaient 25,3 % et les munici-palités 29,4 %. Dix ans plus tard, la part du gouvernement fédéral était tombée à 37,6 %, tandis que celles des États (passée à 28,4%) et des municipalités (portée à 34%) augmen-taient. En d'autres termes, le gouvernement fédéral, principal collecteur d'impôts, a laissé une grande partie de la facture aux municipalités, qui reçoivent une part plus faible des prélèvements obligatoires. En dépit de l’effort compensateur réalisé par de nombreuses collectivités territoriales, la masse de ressources disponibles n’a jamais permis au SUS d’offrir aux personnels médicaux des niveaux de rémunération et des conditions de travail comparables à celles qu’ils peuvent obtenir dans le secteur privé (cabinets médicaux, cliniques, hôpitaux privés) auquel peuvent accéder les Brésiliens aisés souscripteurs de contrats d’assurances-santé privées (voir ci-dessous).

Dépenses publiques de santé au Brésil (en % du PIB).

Source : Ministère fédéral de l'économie.

Les limites et contraintes budgétaires dont souffre le SUS se traduisent donc par des pé-nuries de médecins. Le nombre de médecins mobilisés pour soigner près de 160 millions de Brésiliens qui doivent se contenter du SUS est 3,9 fois moins important que celui des praticiens disposés à soigner les 51 millions de leurs concitoyens qui ont la chance d’être couverts par un plan de santé (voir graphique ci-dessous). Le problème n’est pas seulement celui du nombre de médecins mobilisables par le SUS : c’est aussi celui de leur répartition géographique. Dans certaines régions du pays, le ratio méde-cins/patients est inférieur à celui des pays africains, tandis que dans d'autres, il est supérieur à celui des pays de l'Union européenne.

L’assurance-santé privée en crise.

Au fil du temps, les classes moyennes et supérieures se sont de plus en plus détour-nées du dispositif universel de santé publique. Les familles concernées ont préféré confier leur santé à des mécanismes d’assurance privée qui garantissent l’accès rapide à une large palette de soins spécialisés de bonne qualité. Le SUS est devenu un recours lorsque les contrats d’assurance ne couvrent pas des traitements ou actes sophistiqués. Il reste le service de santé sur lequel comptent les Brésiliens les plus pauvres. Une sorte de marqueur social discriminant.

Aujourd’hui, quelques 51 millions de Brésiliens des couches aisées et des classes moyennes (dont 7,9 millions de plus de 60 ans, un peu plus d’une personne âgée sur cinq) bénéficient de contrats d’assurance-santé souscrits auprès d’organismes finan-ciers spécialisés. Ils disposent d’un plan de santé. Avoir un plan de santé, c’est un des rêves de tout Brésilien. Les plans de santé permettent de couvrir une large part des dépenses engagées, des soins courants au traitement de maladies de longue durée en passant par les hospitalisations, les chirurgies les plus sophistiquées. La majorité de ces plans sont collectifs (80% d’entre eux aujourd’hui). Ils ont alors été souscrits par des entreprises en faveur de leurs employés ou par des organisations professionnelles en faveur de leurs adhérents. Il existe aussi des plans individuels, contractés directe-ment par des particuliers auprès d’assureurs. Les prestataires de services de santé accrédités par ces assureurs sont des cabinets médicaux, cliniques et hôpitaux privés mais aussi des structures publiques. Le bénéfice d’un plan de santé est souvent considéré comme une nécessité pour toutes les familles sui peuvent se le permettre.

Ce système d’assurance privé offre aux assurés plus de souplesse dans le choix des prestataires de soins, garantit l’accès à des structures performantes en termes de confort des patients et de technologies médicales. Néanmoins, le coût que les contractants doivent assumer est de plus en plus élevé. La mensualité facturée varie en fonction de l’assureur, du type de plan contracté, de la couverture et surtout de la classe d’âge. En 2024, le tarif mensuel pour les personnes de plus de 60 ans peut variait de 500 à 2 200 BRL. Les plans de santé assurent une assurance maladie à 51 millions de Brésiliens, injectant dans le système plus de 65 % de l'ensemble des fonds investis dans la santé. En revanche, le SUS, dont dépendent plus de 150 millions de personnes, ne dispose que de 35 % des ressources totale affectées à la santé dans le pays.

Nombre de médecins accessibles aux titulaires de plans de santé pour 1 médecin disponible au SUS (2024).

Source : G1, Globo.

Ce système a aussi ses limites. Il est difficilement extensible à la majorité des Brésiliens qui entrent dans le troisième âge ou vont y entrer. Ces derniers vivent et vivront en effet de pensions très modestes. La facture des prestations de soins à couvrir totalement ou partiellement augmente année après année parce qu’une offre de qualité doit mobiliser les technologies les plus innovantes et les professionnels les mieux qualifiés. Elle pro-gresse aussi parce que les prestataires sont plus sollicités par un public d’assurés qui vieillit. Le réajustement des tarifs facturés aux bénéficiaires est donc incontournable même s’il peut entraîner une diminution du nombre de clients collectifs et individuels couverts. La stagnation ou la réduction du portefeuille de clients est marquée lorsque le pays connaît des difficultés économiques entraînant fermetures d’entreprises, licencie-ments (qui provoquent mécaniquement la perte de l’assurance-santé collective pour les salariés concernés) et baisse du pouvoir d’achat. Les assureurs brésiliens spécialisés dans ce créneau spécifique ont affronté depuis 2014 une très grave période de récession (2015-2016), suivie quelques années après de la crise du covid. Aucun plan de santé n’est viable si les dépenses ne sont pas couvertes par des recettes au moins équivalentes. Si tel n’est pas le cas, les organismes concernés font faillite et abandonnent leurs assurés…Ce scénario s’est déjà produit et pourrait se produire encore dans un proche à venir. Désormais, les plans de santé classiques ne génèrent plus de profits financiers colossaux pour les investisseurs qui ont misé hier sur cette activité. Plusieurs organismes d’assu-rance opèrent en déficit. D’autres s’accrochent parce qu’ils parviennent encore à afficher des résultats positifs. Des compagnies d’assurance étrangères envisagent de quitter le pays ou cherchent des repreneurs assez fortunés pour couvrir leurs pertes.

En résumé, si les plans de santé classiques continueront à offrir des services recherchés par une clientèle aisée, il ne représente pas de véritable alternative à un SUS déjà surchargé et vulnérable. A fortiori si l’on tient compte du profil démographique du pays dans moins de vingt ans.

Le marché innove.

Face aux graves carences du SUS et au caractère de plus en plus discriminant du systè-me privé d’assurance-maladie, de nouveaux investisseurs privés ont répondu aux frustra-tions existantes en créant un nouveau secteur de services de santé : les cliniques popu-laires qui se sont multipliées dans le pays depuis dix ans (progression de 200 % entre 2018 et 2022). La plupart de ces structures ressemblent à des hôpitaux de jour et offrent des services de consultation (médecine générale et spécialités), examens courants et petite chirurgie. D’autres fonctionnement comme des cabinets tradition-nels regroupant plusieurs médecins. Le recours croissant à ces cliniques de larges secteurs de la popu-lation est lié aux trois avantages majeurs.

Les prestataires ont d’abord mis l’accent sur des consultations et des examens de base à des prix abordables. Lancées et gérées par des investisseurs qui interviennent à l’échelle de régions ou du pays, les cliniques populaires bénéficient d’économies d’échelle. Ces structures relativement légères ont des coûts de fonctionnement infé-rieurs à ceux des hôpitaux traditionnels et des cliniques privées classiques. Ces charges sont aussi réduites parce qu’au lieu de choisir des implantations sur des quartiers prestigieux, les investisseurs ont privilégié les zones géographiques très fréquentées par les familles des couches populaires : centres urbains, périphéries, proximité des réseaux de métros, de bus et de trains de banlieues. Autant d’atouts qui permettent à ces acteurs nouveaux de proposer des tarifs plus bas que leurs concurrents plus anciens et de cibler les classes moyennes et défavorisées. Pour accroître la compétitivité-prix de leurs structures, les réseaux de cliniques populaires ont mis en place des politiques de fidélisation de leurs clientèles en vendant des cartes de prestations qui offrent aux patients des réductions sur les tarifs affichés. Ces cartes permettent aux titulaires d’accéder à une gamme de services de prévention, de consultation et de petite chirurgie moyennant des tarifs préférentiels. Ainsi, en 2024, pour des consultations de médecine générale, les prix variaient de 60 à 140 BRL pour les clients les plus fidèles. Pour des consultations spé-cialisées, ils s’étalaient de 60 à 170 BRL... Dans ces conditions, les millions de Brésiliens qui ne peuvent pas ou plus assumer le coût mensuel d’un plan de santé classique peu-vent s'offrir une consultation ou un traitement de courte durée, une chirurgie bénigne réalisée en ambulatoire. Ils seraient 40 millions aujourd’hui à solliciter les services de ces cliniques et à acheter régulièrement des cartes de fidélité.

Prolifération des enseignes de cliniques populaires.

Les tarifs compétitifs proposés ne signifient pas que la qualité soit sacrifiée. Pour attirer des médecins et des personnels de santé compétents et sérieux, les réseaux de clini-ques populaires leur reversent entre 50 et 60 % de leur chiffre d’affaires, (ils proposent ainsi des salaires plus attractifs que ceux proposés par de nombreux hôpitaux publics), couvrent leurs frais et dégagent des marges bénéficiaires. Elément essentiel pour les familles populaires lassées de dépendre du SUS : ces nouvelles cliniques répondent très rapidement aux demandes des patients : alors qu'il faut parfois plus de 60 jours pour obtenir un rendez-vous avec le SUS, les cliniques populaires ne mettent pas plus de 24 heures en moyenne. Encore une fois, elles sont d’accès facile pour les secteurs de la population visés. C’est là une caractéristique importante dans un pays en voie de vieillissement et où de nombreuses personnes âgées des classes pauvres se déplacent difficilement.

Soulignons-le clairement : ce nouveau modèle n’est pas parfait. Les investisseurs ont multiplié les implantations depuis dix ans en profitant souvent d’un vide législatif. Les pratiques inacceptables existent (la même clinique populaire assure les diagnostics et les examens médicaux, d’où de nombreuses situations de conflit d’intérêts). Les pouvoirs publics doivent désormais mieux réglementer ce secteur innovant, sans en casser la dynamique. Une supervision accrue des consultations et examens apportera plus de sécurité aux personnes qui les utilisent. L’Etat n’a pourtant pas d’autre choix que de contribuer à l’essor des cliniques populaires en autorisant par exemple la création de nouveaux plans de santé à couverture limitée qui ne rembourserait que les consultations, une série d’examens de base et les services ambulatoires. La diffusion de ces plans à tarifs compétitifs assurerait aux cliniques populaires une clientèle plus table. La prise en charge par le gouvernement fédéral d’une partie du coût de ce nouveau type d’assurance permettrait aux plus modestes d’intégrer la clientèle régulière de ces nouvelles cliniques. Même avec le système des cartes de fidélité qui offrent des réduc-tions et se développent, des millions de pauvres doivent encore se contenter du SUS tel qu’il fonctionne et sont donc peu ou mal soignés. Le développement des cliniques populaires peut désengorger le SUS.

Le Brésil d’aujourd’hui et le pays vieillissant qui existera demain doivent envisager une nouvelle stratégie d’universalisation des soins de santé. Il s’agit d’abord de porter les budgets publics à la hauteur de l’enjeu. Le gouvernement fédéral est ici le premier concerné. Dans les dix prochaines années, le financement public accru des deux piliers du système national de santé (le SUS et le secteur privé innovant) est un impératif majeur. Il s’agit d’abord de soutenir davantage un SUS soulagé qui devra consacrer l’essentiel de ses moyens humains et financiers au traitement des pathologies les plus complexes, aux services les plus sophistiqués mobilisant des technologies de pointe. L’effort financier des pouvoirs publics doit porter ici sur le renforcement des ressources budgétaires mises à disposition des institutions publiques de santé, l’amélioration des conditions de rémunération et de travail des personnels, la débureaucratisation de santé publique, la reprise des investissements en capacités de soins. Le SUS doit se préparer à une augmentation significative de la demande de traitements spécifiques pour les personnes âgées, qui nécessitent non seulement davantage de consultations et d'examens, mais aussi des procédures de réadaptation, des soins palliatifs et d'autres services de santé spécialisés.

L’adaptation du système de santé à la nouvelle réalité démographique passe aussi par l’essor des cliniques populaires dont le développement doit être encadré. Ces structures sont désormais indispensables pour développer la prévention et le diagnostic précoce. Un accès plus facile aux consultations et aux examens médicaux permet un suivi plus régulier de la majorité des Brésiliens âgés, la détection précoce des maladies, l’augmen-tation des chances d'un traitement efficace et la réduction des coûts du système de santé sur le long terme.

Les responsables politiques d’aujourd’hui et ceux qui gouverneront après 2026 sont con-frontés à un défi majeur : comment faire évoluer un système de santé déjà très insa-tisfaisant alors que les besoins s’accroissent et vont aller en augmentant. Le Brésil doit se préparer à affronter les pathologies courantes du troisième âge : maladies des os et des articulations, perte auditive, bronchopneumopathie chronique obstructive, dia-bète, dépression, maladies neuro-dégénératives, etc... Si rien n’est fait, le scénario qui prévaudra dans moins de vingt ans n’est pas difficile à imaginer. Une minorité de seniors continuera à bien se soigner en recourant à l’offre de prestataires privés capables de fournir moyennant des tarifs élevés, des services de haute qualité. La majorité des Brésiliens âgés n’auront plus accès qu’à des services aléatoires fournis par un SUS déla-bré et les cliniques populaires incapables répondre à une demande croissante. Des mil-lions de retraités et pensionnés devront se contenter de rêver à un pays où seraient assurés dans de bonnes conditions des services de prévention, de diagnostic et de traitement des nombreux maux qui les accableront.

A moins que les décideurs publics se mettent enfin à observer la petite aiguille chère à Alfred Sauvy. Celle qui marque l’heure. Dans le domaine de la santé, il est encore temps.

A suivre : Réformes des retraites ou paralysie de l'Etat.

[1] Plus de 6 Brésiliens sur 10 appartenant au troisième âge vivent dans les régions Sud et Sud-Est du pays, deux pôles où l’espérance de vie est supérieure à la moyenne natio-nale et où la transition démographique a été plus précoce que dans les autres régions.

[2] La législation en vigueur reconnaît comme personne âgée tout individu âgé de 60 ans ou plus.

[3] Au décès d’un travailleur ayant la qualité d'assuré social, les membres de sa famille peuvent recevoir de l’INSS une prestation de survivants (Pensão por morte). L’INSS verse aussi des prestations familiales sous condition de revenu.

[4] L’allocation continue (BPC), établie par la Constitution fédérale de 1988, est une prestation sociale qui garantit le versement de l’équivalent d’un salaire minimum aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes handicapées de tous âges (qu’elles aient ou non cotisé à l’INSS) qui peuvent justifier qu’elles (ou leur famille) ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Pour en bénéficier, ces personnes doivent prouver que le revenu mensuel de leur ménage est inférieur au quart du salaire minimum.

[5] A la liste des prérogatives du troisième âge, il faut ajouter une offre obligatoire de places gratuites (en nombre limité) dans les transports routiers intercommunaux et natio-naux, l’entrée à demi-tarif pour les spectacles et évènements culturels ou encore l’exem-ption des taxes foncières dans de nombreuses villes. A l’exception de cette dernière mesure, tous les avantages sont consentis sans discrimination, sans prise en compte des revenus des bénéficiaires.

[6] Avant la création du SUS, l’accès (aléatoire) aux soins des Brésiliens défavorisés et vivant dans l’économie informelle dépendait d’œuvres caritatives.

[7] Le total est réparti entre les États et les municipalités en fonction de critères tech-niques (démographiques, économiques, épidémiologiques).

Commentaires